Zwiefalten

Ehemalige Benediktiner-Reichsabtei und Münster Unserer Lieben Frau

| Die Klosterlandschaft | ||

| Das Münster Unserer Lieben Frau |

Erster Teil: Die Klosterlandschaft

Hirsauer Gründung

1089 unterzeichnen in «Zwivaltaha»[1] die Brüder Kuno von Wülflingen und Liutold von Achalm einen Stiftungsbrief zur Gründung und Ausstattung eines Klosters am erneuten Zusammenfluss eines zweigeteilten Gewässers, der Ach. Der Gründungskonvent kommt aus dem Reformkloster Hirsau. Treibende Kraft in der Stifterfamilie ist Abt Dietrich von Petershausen, Sohn des Stifters Kuno. Er ist zuerst Prior in Hirsau, wird dann vom Hirsauer Abt Wilhelm für die Reform in Petershausen eingesetzt, und besiedelt 1106 das neu gegründete Neresheim mit Mönchen aus Petershausen.[2] Mit Neresheim bleibt Zwiefalten durch Graf Hartmann von Dillingen-Kyburg, dem dortigen Stifter, verbunden. Eine seiner Töchter ist 1111 Stifterin und erste Priorin eines Frauenklosters in Zwiefalten.[3] Die Verbundenheit mit dem nun in seinem Kloster Neresheim als Laienbruder lebenden Stifter zeigt auch der erste Abt von Zwiefalten, der 1119 weitere Mönche nach Neresheim entsendet. Als er 1139 stirbt, zählt man im Kloster Zwiefalten 70 Mönche und 130 Brüder. Der Grundbesitz beträgt jetzt 800 Huben und wächst bis 1179 auf 1200 Huben an.[4]

Nachreformatorische Klosterherrschaft im Einflussbereich Württembergs

Die gleichzeitige geistige Blüte Zwiefaltens endet schon im 13. Jahrhundert. Vorwiegend materielle Interessen der Mönche, der Aufbau eines Klosterstaates und die damit verbundenen Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen Württemberg und Vorderösterreich dominieren das 14. und 15. Jahrhundert. Mit dem 1503 erfolgten Regierungsantritt des Herzogs Ulrich nimmt das bis dahin ausgewogene Verhältnis zu Württemberg ein Ende. Die Existenz Zwiefaltens steht auf dem Spiel. Mit Hilfe der Schutzmacht Österreich überlebt es aber zwischen 1512 und 1535 alle militärischen Attacken des inzwischen zur Reformation übergetretenen Herzogs. Zwiefalten bleibt das einzige Kloster im württembergischen Einflussbereich, das die Reformation überlebt. Im «Speyrer Vertrag» von 1570 erreicht es sogar einen Sonderstatus. Zwiefalten ist nun eine anerkannte selbstständige Herrschaft, überlässt aber die hohe Gerichtsbarkeit dem Herzogtum. Dies im Wissen, mit dem katholischen Kaiserhaus im Rücken eine starke Schutzmacht zu haben. Die vom Kaiser angebotene Reichsunmittelbarkeit strebt Zwiefalten aus kluger politischer Rücksichtnahme erst später an. Ein neuer wirtschaftlicher und geistiger Hochstand erlebt das Kloster unter dem Abt Michael Molitor (reg. 1598–1628). Am Vorabend des Dreissigjährigen Krieges sind zwischen 40 und 50 Konventualen im Kloster und auf Aussenposten tätig. 1632, mit der Inbesitznahme Zwiefaltens durch Württemberg, flüchten 29 von ihnen in befreundete Klöster des Bodenseeraumes. Bis zum Friedensschluss sterben drei Viertel der Mönche. Die Klostergemeinschaft erholt sich dank Neueingängen rasch und bringt die schon im 16. Jahrhundert bekannte Klosterschule dank einer Reihe vorzüglicher Lehrer wieder zu neuer Blüte. Unter dem hervorragenden Abt Christoph Rassler (reg. 1658–1675) findet auch eine Neubelebung anderer Benediktinerabteien statt. 1673 eröffnet er als Präses der Oberschwäbischen Benediktinerkongregation[5] ein Kollegium in Rottweil. Dieser Abt leitet auch die erste bauliche Barockisierungsphase in Zwiefalten ein.

Die vorbarocke Klosterlandschaft

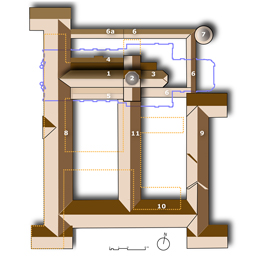

Gabriel Bucelin, der zeichnende Mönch aus Weingarten, zeigt in einer kolorierten Federzeichnung das Kloster Zwiefalten im Jahre 1628 in einer Vogelschauansicht aus Süden. Dominantes Bauwerk ist die 1109 eingeweihte Klosterkirche. Sie wird Münster genannt und ist eine dreischiffige Basilika mit Querschiff. Ihr Grundriss und ihre Grösse entsprechen dem gleichzeitigen Hirsauer Bauwerk von Alpirsbach im Schwarzwald.[6] Markanter Unterschied ist ein Vierungsturm anstelle der üblichen freien Türme. Auch die Vorhalle ist mit einer Innentiefe von 13 Meter bedeutend grösser. Sie ist in die Westfront des mittelalterlichen Klostergevierts eingebunden, dessen Nordflügel die Kirche bildet. Die um einen Kreuzgang angeordneten Konventgebäude sind in Grösse und Lage wieder mit Alpirsbach vergleichbar. Wie in vielen mittelalterlichen Klöstern der Region ist dem Ostflügel eine allseitig freie Marienkapelle vorgestellt.[7] Im Obergeschoss, über den Gewölben der Kapelle und auf dem Niveau des Dormitoriums, liegen nach Angaben Bucelins weitere Konventräume.[8] Eine gedeckte Verbindungsbrücke führt von hier zum Latrinengebäude, das sich an der inneren Klostermauer über einem Abwasserkanal beim zweiten Arm der Zwiefalter Ach befindet.[9]

Im Süden der Konventanlage sehen wir das freistehende Krankenhaus von 1492. Der Konventwestflügel mit der Abtei ist bis zur Zeit Bucelins schon mehrfach umgestaltet worden. Dieses mächtige Abteigebäude von 1532 erreicht die Höhe des Münsters. Ein gleichzeitig erstelltes, freistehendes und westlich an die innere Klostermauer gebautes Gebäude mit zwei Rundtürmen ist die «Oekonomia» oder Grosskellerei. Daneben sehen wir den erkerbewehrten Vorgängerbau des heutigen Torgebäudes und im Norden Ökonomiegebäude.

Die Südverlängerung des Konventwestflügels ist der erst 1606 erstellte Gastbau mit einem vorstehenden Eckflügelbau, den Bucelin als «diverticata hospitum» bezeichnet. Dieses Spätrenaissance-Gebäude mit dem dreigeschossigen Volutengiebel wird zum Angelpunkt des barocken Klosterumbaus. Es ist mit dem heutigen Südwest-Eckbau identisch.

Ein barocker Klosterneubau mit Unterbrüchen

Westflügel und Schule 1668–1673Der 1658 gewählte Abt Christoph Rassler steht einem Konvent vor, der viele überdurchschnittlich fähige Lehrer, Musiker und Ökonomen aufweist, die auch entsprechend beim Aufbau anderer Abteien mitwirken. Er selbst ist ehemaliger Professor und Dekan der Universität Salzburg. Wissenschaftliche Studien werden jetzt nebst dem spirituellen Bereich als Lebensaufgabe betrachtet. Wirtschaftlich hat sich Zwiefalten längst vom Krieg erholt. Es kann sich Neubauten leisten. Die Klosterschule ist noch in Konventräumen untergebracht und bedarf auch wegen der steigenden Anzahl weltlicher Studenten einer Auslagerung. Dies und die klare Absicht einer barocken Neuordnung der mittelalterlichen Anlage ist der Grund, dass Abt Christoph 1668 mit der Umgestaltung des Westflügels und dem Neubau der Schule beginnt. Er zieht dazu Tommaso Comacio (um 1625–1678) aus Roveredo im Misox bei.[10] In Kenntnis der Bildung von Abt Christoph, der auch Rom aus eigener Anschauung kennt, muss das Konzept der Gesamtanlage von ihm stammen.[11] Er gibt dem Misoxer Baumeister vor, den 1606 erstellten südwestlichen Eckflügelbau als Ausgangspunkt für eine symmetrische Neugestaltung zu nehmen und im Norden einen gleichen Abschlussbau zu erstellen. Comacio baut bis 1673 einen neuen dreigeschossigen Westflügel von 126 Meter Länge mit zwei identischen vorstehenden Eckflügeln, der nördliche mit der Kopie des südlichen Spätrenaissance-Volutengiebels. Der Mittelrisalit gegenüber dem Torgebäude beherbergt den Eingang mit dem Haupttreppenhaus und zeigt den gleichen Volutengiebel. Völlig untergeordnet ist jetzt der Kircheneingang. Die mittelalterliche Vorhalle wird zugunsten eines erdgeschossigen Durchgangs in Mittelschiffbreite abgebrochen. Ein plastisch gestaltetes Portal markiert jetzt den Eingang ins Münster. Diese völlig symmetrische, ruhige und repräsentative Westfront wird erst 1749 durch die monumentale Westfront des barocken Münsters durchbrochen und kann seither nicht mehr zusammenhängend erfasst werden. Wir finden ihre Darstellung im Stifterrelief des Kapitelsaals, auf dem das Konzept des Abtes Christoph mit dem basilikalen Münster inmitten des strengen barocken Gebäuderasters erahnt werden kann.

Nachdem Tommaso Comacio bis 1673 auch den leicht zurückgesetzten, aber mit 14 Fensterachsen und drei Geschossen imposant wirkenden Schulbau erstellt hat, werden die Bauarbeiten unterbrochen. Grund ist der Holländische Krieg des Louis XIV, der Truppendurchzüge und Einquartierungen zur Folge hat. Die Wertsachen und Archive des Klosters werden in die Schweiz in Sicherheit gebracht. Abt Christoph stirbt 1675 im Exil im Kloster Petershausen. Tommaso Comacio stirbt 1678.

Ostflügel 1684–1686

Abt Johann Martin Gleutz (reg. 1675–1692) kann in einer kurzen Friedensperiode den Klosterneubau fortsetzen. Er beginnt mit 1684 mit dem Bau des Ostflügels an der Stelle des ominösen Priorats- oder Studienturmes jenseits der inneren Klostermauer und muss dazu vorgängig den zweiten Arm der Zwiefalter Ach nach Osten verlegen. Er setzt damit die Konzeptplanung seines Vorgängers fort. Dieser hat 1660–1664, noch vor dem Bau des Westflügels, mit einem gedeckten Arkadengang im Norden und Osten des alten Münsters die Lage vorgegeben und den nordöstlichen Eckpunkt mit einer neuen Grabrotunde für die Äbte ausgezeichnet. Diese in der Art eines oberitalienischen Camposanto[12] erstellten Bauten, «Coemeterium» genannt, bilden auch eine Verbindung des neuen Ostflügels zum Querschiff der Kirche. Sie müssen 1742 dem Chor des neuen Münsters weichen.

Für den Bau zieht Abt Johann Martin den Vorarlberger Michael Thumb (um 1640–1690) bei. Der vielbeschäftigte Baumeister ist schon seit 1681 auch für Zwiefalten tätig.[13] Für den 82 Meter langen Ostflügel übernimmt er die Eckflügelbauten der Westfront in genauer Kopie. Der Neubau kann 1686 bezogen werden. Im nördlichen Eckflügel liegt jetzt ebenerdig der zweigeschossige Kapitelsaal,[14] in Flucht und verbunden mit dem «Coemeterium». Darüber befindet sich der neue Bibliotheksraum. Im südlichen Eckflügel liegt das Priorat.

Als Zwiefalten 1689 mit grossem barockem Pomp während acht Tagen seine 600 Jahre feiert, steht im Zwischenraum der beiden neuen Flügel südlich der Kirche noch immer der Süd- und Ostflügel des alten Konvents und das Krankenhaus von 1492.

Die Vollendung der Gesamtanlage muss wieder einmal wegen eines Krieges verschoben werden. Wieder ist es der französische König Louis XIV, der nicht nur in der Pfalz und im Breisgau alles planmässig in Schutt und Asche legt, sondern seine Terrortruppen auch weit nach Osten dirigiert. Sie brennen 1688 das nahe Ehingen, in dem kurz vorher Zwiefalten ein Konvikt eröffnet hat, nieder. 1692 zerstören sie das Mutterkloster Hirsau.[15]

Südflügel und Zwischentrakt 1693–1700

1693 überträgt Abt Ulrich Rothheusler (reg. 1692–1699) den Neubau des noch fehlenden Südflügels, den «Refektbau» und den Zwischentrakt, den «Fraterbau», an den Vorarlberger Baumeister Franz Beer II (1660–1726). Der Schüler des 1690 verstorbenen Michael Thumb arbeitet zu dieser Zeit in Obermarchtal, ist aber dem Kloster seit 1685 auch als Baumeister der Klosterkirche von Mariaberg bekannt. Er ist schon 1692 in Zwiefalten für einen neuen Pferdestall tätig. Beer erstellt die Bauten zusammen mit dem Klostermaurer Benedikt Schneider bis Ende 1694 im Rohbau. Sie sind Ende 1700 bezugsbereit. Damit ist der 1668 begonnene Klosterneubau nach zwei kriegsbedingten Unterbrüchen vollendet.

Die Zwiefalter Klosteranlage von 1700 als barockes Gesamtkonzept

Auffallend an den Zwiefalter[16] Konventbauten ist ihre Ähnlichkeit mit Obermarchtal. Dort beginnen Michael Thumb, Franz Beer II und Christian Thumb 1686 mit dem Neubau einer Anlage, die im Konzept schon 20 Jahre alt ist. Wir finden in Obermarchtal die gleichen Eckflügelbauten mit den im Grundriss zurückgesetzten Süd- und Nordflügel. Verantwortlich für den Gesamtplan von Obermarchtal sind die gleichen Baumeister. Vielleicht schon Tommaso Comacio, sicher aber Michael Thumb und später Franz Beer II sind an der Planung beteiligt. So wird es auch in Zwiefalten sein. Keine grosse barocke Klosteranlage wird ohne Gesamtkonzept begonnen. Selbst der Fraterbau mit der späteren Sakristei, als direkte Verbindung von den Zellen zum Münsterchor in der Vierung unverzichtbarer Teil der Anlage, ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Denn ohne ihn würde die Zwiefalter Anlage gar nicht funktionsfähig sein.[17] Frühestens mit dem Bau des Ostflügels, wahrscheinlich aber schon früher, liegt auch ein Gesamtplan vor. Er basiert auf dem Konzept des Abtes Christoph Ressler und wird, wie in Obermarchtal, spätestens von Michael Thumb in eine abschliessende Planform gebracht. Franz Beer II ist nur noch der Vollender.

Das neue Münster: Umbauprojekte bis 1735

Noch 1680–1689 wird das alte Münster um eine Kapellenreihe mit sechs Altären nach Süden erweitert und im Innern neu ausgestattet. Der Vierungsturm erhält einen Oktogonaufsatz mit Zwiebelhaube. 1709 liefert Franz Beer II einen Plan für einen Chorneubau mit zwei Chortürmen.[18] Ein Neubau des erst kürzlich barockisierten Münsters ist selbst 1735 kein Thema. Denn in diesem Jahr lässt Abt Augustin Stegmüller (reg. 1725–1744) durch die Brüder Hans und Joseph Schneider, die nach ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Beer nun als Klosterbaumeister tätig sind, wieder einen Umbau des alten Münsters planen.[19] Ihr Entwurf übernimmt von Beer die zwei Chortürme und verändert das alte Münster im Querschnitt radikal, ohne aber die Dreischiffigkeit zu ändern. Zum Glück sieht der baufreudige Abt die Nachteile. Er beschliesst deshalb 1738 einen Neubau. Aktiver Widerstand im Konvent verzögert den Beginn. Erst nach einem positiven Beschluss des Kapitels kann 1739 mit dem Abbruch von Chor und Querhaus begonnen werden. 1740 wird auch das Langhaus des alten Münsters abgebrochen.

Die weitere Baugeschichte des Münsters, der Neubau von Johann Michael Fischer bis 1747 und die Vollendung des Rokokoraumes durch Johann Michael Feichtmayr und Franz Joseph Spiegler bis 1765, sowie der wichtige Anteil von Abt Benedikt Mauz am Gesamtkunstwerk finden sie unter: Zwiefalten. Zweiter Teil: Das neue Münster.

Das Ende der Reichsabtei

Zwischen 1792 und 1802 wird Zwiefalten mehrfach von Truppendurchzügen und Besetzungen französischer und kaiserlicher Truppen betroffen, Schutzgelderpressungen und Kontributionszahlungen sind an der Tagesordnung. Als Napoleon dem mit ihm verbündeten württembergischen Herzog Friedrich II. im Pariser Vertrag 1802 die Reichsabtei Zwiefalten als «Entschädigung» zusichert, besetzen württembergische Truppen im gleichen Jahr die Herrschaft und befehlen die Räumung des Klosters. 1803 erfolgt die Scheinlegitimation der Besitzergreifung durch den Reichsdeputationshauptschluss. Dem Konvent gehören im September 1802 nebst dem 1787 gewählten Abt Gregor Weinemer[20] 49 Konventualen an. In der Klosterherrschaft leben 4617 Einwohner, nur 99 davon in Zwiefalten. Für sie bedeutet die neue Landesherrschaft vorerst drückend höhere Steuern, Militärdienstpflicht und den Verlust aller Bildungseinrichtungen.[21] Schlimmer ergeht es dem ehemaligen Kloster und seinen Insassen. Der neue Landesherr verfügt den sofortigen Abtransport aller Wertgegenstände und der Bibliothek nach Stuttgart und Ludwigsburg, lässt alle Glocken, die Uhr, das Laiengestühl und die Westorgel des Münsters ausbauen und nach Stuttgart bringen und schliesst das Münster für jede Gottesdienstnutzung. Den ehemaligen Konventualen wird der Kontakt zum Abt und der Verbleib in den Konventgebäuden verboten, die im Reichsdeputationshauptschluss vereinbarte Pension um die Hälfte gekürzt.

Zwiefalten von der Aufhebung bis in die Gegenwart

Vorerst werden die Konventgebäude als Kaserne genutzt. Das Refektorium dient als Pferdestall. Die umliegenden Ökonomiegebäude werden verpachtet, verkauft oder abgebrochen. 1811 erfolgt die Umwandlung der Konventgebäude in eine «Irrenanstalt». 1812 siedeln 46 Insassen des «Tollhauses» Ludwigsburg nach Zwiefalten über. Im ehemaligen Kloster entsteht in der Folge das heutige psychiatrische Landeskrankenhaus. Der Kapitelsaal wird evangelische «Kapitelskapelle» und bleibt deshalb bis heute erhalten. Die übrigen Konventräume leiden unter der Neunutzung stark. Tragisch ist die völlige Zerstörung des Bibliotheksraums über dem ehemaligen Kapitelsaal. Auch weitere Eingriffe des 19. und 20. Jahrhunderts sind nicht mehr reversibel. Die vorhandene Substanz und die Aussenfassaden sind aber seit 1984 vorbildlich restauriert.

Das Münster bleibt nach der Aufhebung zehn Jahre gesperrt, kann dann aber auf Druck der Bevölkerung 1814 wieder benutzt werden und wird Pfarrkirche anstelle des heute profanierten Gebäudes vor dem Peterstor, dessen Kirchturm nun abgebrochen wird. Die Baulast des Münsters übernimmt das Königreich Württemberg. Es scheint, dass (vielleicht deswegen?) die verheerenden Restaurationen des 19. Jahrhunderts ausbleiben und dass das Münster nach der letzten grossen Restaurierung (1976–1984) wirklich wieder fast wie 1780 wirkt.[22]

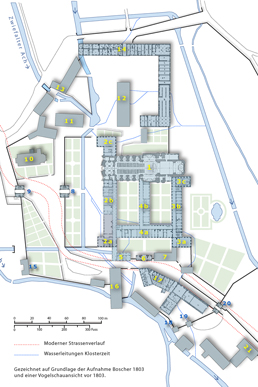

Selbst die Klosterbauten der näheren Umgebung sind gut unterhalten. Es lohnt sich, anhand des Lageplanes von 1800 die noch verbliebenen Gebäude zu erkunden. Im einzig verbliebenen Tor, dem Peterstor gegenüber dem alten Haupteingang, ist heute ein Museum zur weiteren Information über die Klostergeschichte eingerichtet.[23]

Pius Bieri 2010

Benutzte Einzeldarstellungen:

Pretsch, Hermann Josef: Kloster Zwiefalten, Ulm 1986.

Pretsch, Hermann Josef (Hrsg.): 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, Ulm 1990.

Betz-Wischnath Irmtraut und Pretsch, Hermann Josef: Das Ende von Reichsabtei und Kloster Zwiefalten, Ulm 2001.

Pechloff, Ursula: Münster Zwiefalten, Kunstführer, Passau 2008.

Halder, Reinhold: Das Zwiefalter Münster, in: Johann Michael Fischer, Ausstellungskatalog Band I, Tübingen 1995.

Anmerkungen:

[1] Zwivaltaha bezeichnet den Ort am zweigeteilten Fliessgewässer (althochdeutsch Aha, heute Ach). Der Ort wird 904 als Besitz der Abtei Reichenau erwähnt. Das namengebende Gewässer entspringt stark wasserführend in einer Karsthöhle nördlich Zwiefaltens.

[2] Theoderich oder Dietrich von Wülflingen (um 1050–1116), Sohn von Kuno und einer Magd auf Kyburg, wird als Hirsauer Prior Reformabt in Petershausen. Von hier reformiert er Rheinau und gründet Mehrerau. Der Gründer Neresheims, der Thurgauer Graf Hartmann von Dillingen-Kyburg (um 1050–1121), lässt ihn 1105 das neue Kloster als Priorat von Petershausen besiedeln.

[3] Das Kloster geht im 14. Jahrhundert ein. An Stelle der Klosterkirche wird 1571 die heutige Friedhofskapelle an der Ortseinfahrt erbaut.

[4] Eine Hube entspricht 30 Morgen oder ungefähr 10 Hektaren oder 0,1 Quadratkilometer und umfasst die Bewirtschaftungsleistung einer Familie.

[5] Kongregation der schwäbischen Benediktiner «sub titulo S. Josephi», mit Weingarten, Petershausen, Ochsenhausen, Zwiefalten, Wiblingen, Mehrerau, Isny, später auch St. Trudpert, St. Peter und St. Georgen. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Niederschwäbischen Benediktinerkongregation vom Hl. Geist, mit Ottobeuren, Fultenbach, Donauwörth, Elchingen, Deggingen und Neresheim.

[6] Alpirspach hat das mittelalterliche Aussehen einer Hirsauer Gründung bis heute bewahrt, die Kirche hat zudem die fast identische Grösse des alten Zwiefalter Münsters. Dieses weist folgende Masse auf: Innenlänge 48 Meter, Innenbreite 18.5 Meter, Querhausbreite innen 27 Meter. Die Massbasis ist ein das Vierungsquadrat von sieben auf sieben Meter. Der Innenraum wird 1517 im Norden und 1680 im Süden um eine Kapellenreihe verbreitert und weist 20 Altäre auf.

[7] Frei vor dem Ostflügel vorstehende Marienkapellen finden wir auch in den mittelalterlichen Konventanlagen von Hirsau, Alpirsbach, Weissenau, Weingarten, Isny und Mehrerau, nur um einige zu nennen. Sie haben ihr Vorbild in Cluny II. Bucelin stellt das in Wirklichkeit freistehende zweigeschossige Gebäude von Zwiefalten etwas verwirrend nahe am Chor der Kirche dar.

[8] Dem widerspricht Reinhold Halder und glaubt hier die Bibliothek zu lokalisieren. Sie wäre dann allerdings grösser als die spätere Barockbibliothek.(Quelle: Reinhold Halder: Zur Bau- und Kunstgeschichte des alten Zwiefalter Münsters und Klosters, in: 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, Ulm 1990)

[9] Das Gebäude ist mit dem Obergeschoss der Marienkapelle durch eine gedeckte Brücke verbunden. Es wird in der Legende zu einem Bild von 1659, offensichtlich falsch übersetzt, als «Priorat» bezeichnet. Das Priorat liegt in einem Benediktinerkloster nie ausserhalb der Konventgebäude. Reinhold Halder (siehe oben) vermutet wegen der Verbindung zur vermeintlichen Bibliothek, dass es ein «Studierhaus» von 1542 sei.

[10] Abt Christoph, aus einer Konstanzer Familie stammend, hat in der Verwandtschaft Jesuiten. Von ihnen dürfte die Empfehlung für Tommaso Comacio stammen. Von ihm ist bis zu diesem Zeitpunkt nur bekannt, dass er 1665 für die Jesuiten in Luzern tätig ist.

[11] Hermann Josef Pretsch, der verdienstvolle Bauforscher Zwiefaltens, schliesst einen Gesamtentwurf aus, weil kein solcher überliefert ist.

[12] Jakob Kurrer, der Jesuitenarchitekt, erstellt ein solches 1633–1644 für die Hofkirche von Luzern. Er nimmt dabei die etwas frühere imposante Anlage der Franziskaner-Wallfahrtskirche von Werthenstein bei Luzern zum Vorbild. Wir können uns den Arkadenhof von Zwiefalten ähnlich vorstellen.

[13] Peterstor 1681. Kloster Mariaberg (Konventbauten) 1682–1684, hier mit Palier Franz Beer II.

[14] Der Kapitelsaal wird in Zwiefalten Kapitelskapelle genannt. Sie wird 1688 geweiht. Der Wessobrunner Stuck wird hier 1715 durch Melchior Paulus (1669–1745) aus Ellwangen, einem Schüler von Heinrich Mayer SJ, ersetzt. Die Information in der Zwiefalter Literatur, dass die Benediktiner im Gegensatz zu den Zisterziensern keinen Kapitelsaal kennen, ist falsch. Er dient zur Zusammenkunft der Kapitelsmitglieder für wichtige Entscheide. Die meisten dieser Benediktiner-Kapitelsäle sind trotz eines Altares ohne dauernde Sakralraumfunktion. Beispiele: Weissenau (wie in Zwiefalten unter der Bibliothek), Einsiedeln (vor dem Chor, ohne Altar), Ottobeuren (in Eckrisalit, mit Altar)

[15] Nach der zweiten und vollständigen Zerstörung von Heidelberg lässt der grosse französische Kriegsverbrecher 1693 ein Te Deum feiern und die Medaille «Heidelberga deleta» prägen. 1715 wird der Tod Louis XIV wird in den südwestdeutschen Abteien mit Erleichterung zur Kenntnis genommen.

[16] Die Schreibweise entnehme ich der Literatur.

[17] Der Zwischentrakt fehlt auf einem Jubiläumsstich von 1689, auf dem der geplante Südtrakt bereits eingetragen ist. Dies berechtigt nicht zur Verneinung eines Gesamtentwurfes (Hermann Josef Pretsch in 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten). Idealdarstellungen halten sich im Barock selten an die Wirklichkeit. So sind auf dem Klosterprospekt unter der Darstellung des Stephanus-Reliquiars von 1690 (Maler Zehender, Stecher Kilian) auch die bestehenden Konventteile falsch dargestellt.

[18] Es ist ein Ovalchor mit zwei Chortürmen, der offensichtlich von Caspar Moosbruggers Kirchenentwürfen (vor 1696) beeinflusst ist. Caspar Moosbruggers Planungen sind Franz Beer bekannt, in St. Urban hat er Einsiedler Fassadenplanungen übernommen und er liefert selbst Varianten zu Moosbruggers Planungen in Einsiedeln.

[19] Joseph Benedikt Schneider (1689–1763) und Hans Martin Schneider (1692–1768) sind Söhne des Klostermaurers Benedikt Schneider (1654–1705) aus Baach bei Zwiefalten. Sie haben ihr architektonisches Handwerk in der Zusammenarbeit mit Franz Beer gelernt. Ihr bedeutendstes Werk ist der Neubau der Zwiefalter Propstei Mochental 1731–1734.

[20] Abt Gregor Weinemer (1738–1816, reg. 1787–1802), aus Leinstetten, lebt nach 1802 in Mochental und stirbt dort trotz seiner hohen Pension von 3000 Gulden verarmt, auch weil er ältere Laienbrüder unterstützt, denen nur 100 Gulden Pension zugestanden wird.

[21] Erst 1950 hat Oberschwaben wieder so viele Gymnasien wie zur Zeit der Säkularisation.

[22] Die Massnahmen und Ergebnisse dieser Restaurierung sind leider nicht veröffentlicht. Weiterhin ein Fremdkörper bleibt die Orgel.

[23] Geöffnet sonntags 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, ab Ostern.

Süddeutscher Barock • Home • Feedback

Die vorliegende Seite ist unter dem Label {{CC-nc-by}} für nichtkommerzielle Zwecke und unter der Nennung des Autors frei verwendbar.